为深入贯彻习近平总书记关于弘扬科学家精神的重要指示,响应教育部全面实施美育浸润行动的要求。人文艺术系“小红传”实践队申报学院2025年思想政治理论课社会实践专项项目,立项后2025年4月至7月,福州大学至诚学院人文艺术系与马克思主义学院联合开展了“闽籍科学家精神文艺作品创作与演绎”的社会实践活动,首先选取以闽籍爱国科学家侯德榜的事迹为创作核心,展开采风、创作、录制、拍摄、推广等全链条原创工作。通过“音乐作品短视频”的表现形式,探索融入专业特色、地域特色、学校特色的“思政引领、专业赋能、美育化人”的思政教育新路径,继续打造“小红传”实践队行走的音乐思政品牌。

实践队构建“双师指导+专业融合”团队架构,由马克思主义学院院长郭伟老师担任顾问,人文艺术系副主任潘超老师和马克思主义学院叶钦老师担任项目指导,人文艺术系党总支书记林筠颖老师、团委书记吴超老师担任项目统筹。人文艺术系音乐专业学生党员曾琳娜作为项目负责人带领10名合唱团骨干学生分饰“史料研究员”、“音乐表演者”、“影像制作人”三重角色,顺利完成从文献研读到实地采风、音乐创作、作品呈现的全部实践环节。通过艺术创作实践不仅收获了一部作品更是从中得到思政与美育的浸润。

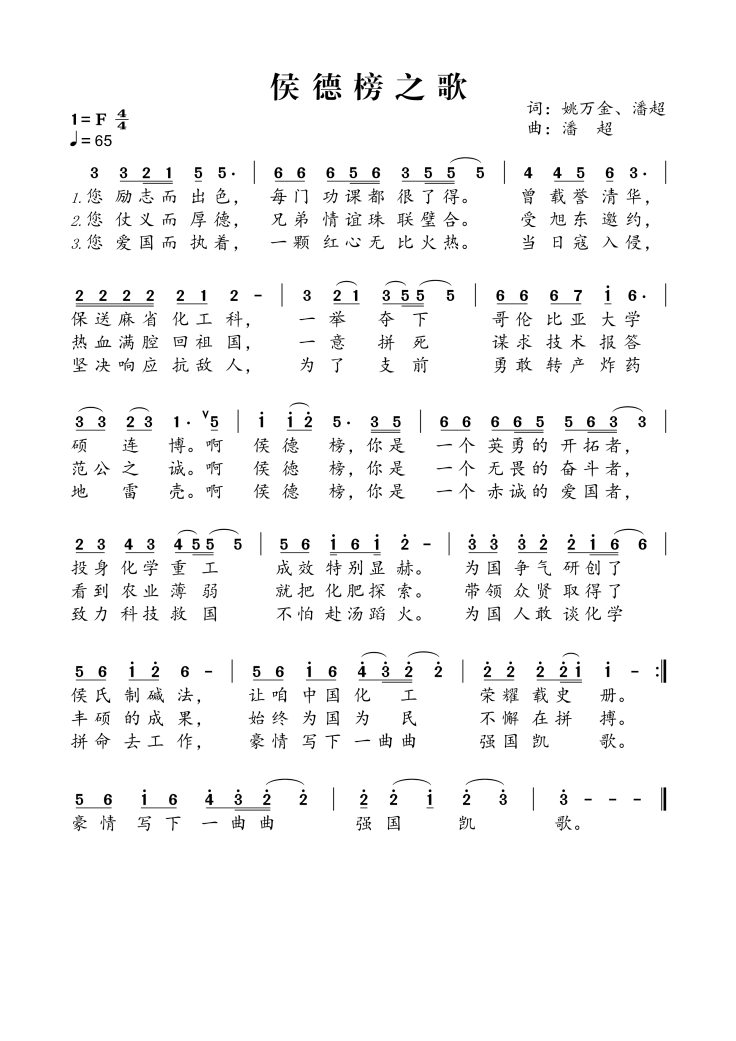

实践队深入侯德榜故居、福州大学至诚学院化工楼、琴房等场地开展音乐采风、创作与研讨;创作中,以4/4拍平稳节奏叙述,隐喻科研工作的严谨特质,通过铜管乐配器勾勒技术突破的壮阔历程,特邀闽侯文化馆干事、作词人姚万金老师担任歌词主创,以其对侯德榜乡贤的视角进行音乐文学讲述。歌词以三段体结构分别提炼出“英勇的开拓者”、“无畏的奋斗者”、“赤诚的爱国者”三个副歌主题词,凝练侯德榜一生的主要成就,将他的爱国精神谱系深度融入旋律起伏与画面叙事,构建起历史叙事—艺术表达—价值升华的完整转化链条,使科学家精神在艺术转译中实现具象化传承。

活动通过“艺术语言转译抽象精神”的创新实践,取得显著育人成效:学生在创作中深化了“艺术服务社会”的专业认同,项目负责人曾琳娜同学表示“用旋律讲述科学家故事,让我真正理解了什么是‘以美育人、以文化人’”;实践形成的“采风—创作—演绎—推广”校园文艺作品原创模式,项目指导老师潘超副教授指出,本次实践打破了传统思政教育的单向灌输模式,通过“学生主创、教师引导、成果传播”的良性循环,未来实践团队将继续立足福建科学家视角,进一步挖掘陈景润、卢嘉锡、吴孟超、谢华安、林占熺等闽籍科学家的故事,用音乐视角诠释演绎、弘扬传承,讲好科学家故事,在全社会形成崇尚科学的良好氛围,促进创造智慧和创新热情充分涌流,激励着每一个中国人为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

本次实践以“闽籍科学家精神文艺作品创作与演绎”为主题,通过“采风—创作—演绎—推广”链条,融合艺术、专业实践与思政教育。团队建立“历史事迹—精神内核—音乐表达”认知框架,如侯德榜“十年制碱”坚持与音影艺术手法呼应,实现科技与艺术双向赋能。解构科学家精神为“开拓者—奋斗者—爱国者”,诠释其传承性与时代性。创新“历史场景+专业创作+思政内核”教学范式,为思政教育提供样本。启示需立足本土,以专业实践转化抽象价值;未来将拓展创作形式,推动科学家精神青年传承,实现“以美育人、以文化人”的目标。

(图1:实践队在琴楼教室研讨创作方案)

(图2:实践队在琴楼排练厅开展作品试唱)

(图3:原创作品歌谱)

(图4:潘超老师为实践队员讲解科学家精神内涵的音乐呈现)

(图5:实践队员在录音棚进行歌曲录制)

(图6:实践队员在校园进行歌曲MV拍摄)

(人文艺术系 文/人文艺术系 图/人文艺术系 核稿人/吴超)