20世纪50-70年代,面对核威胁与技术封锁,新中国开启了“两弹一星”壮阔征程,“两弹”,一个是核弹,核弹包括原子弹和氢弹,一个是导弹,“一星”,就是人造卫星。在戈壁深处,数万科技工作者用青春热血铸就“争气弹”“争气星”,更淬炼出以“热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于攀登”为核心的精神丰碑——两弹一星精神。这份穿越时空的精神力量,始终是中华民族砥砺奋进的动力源泉。

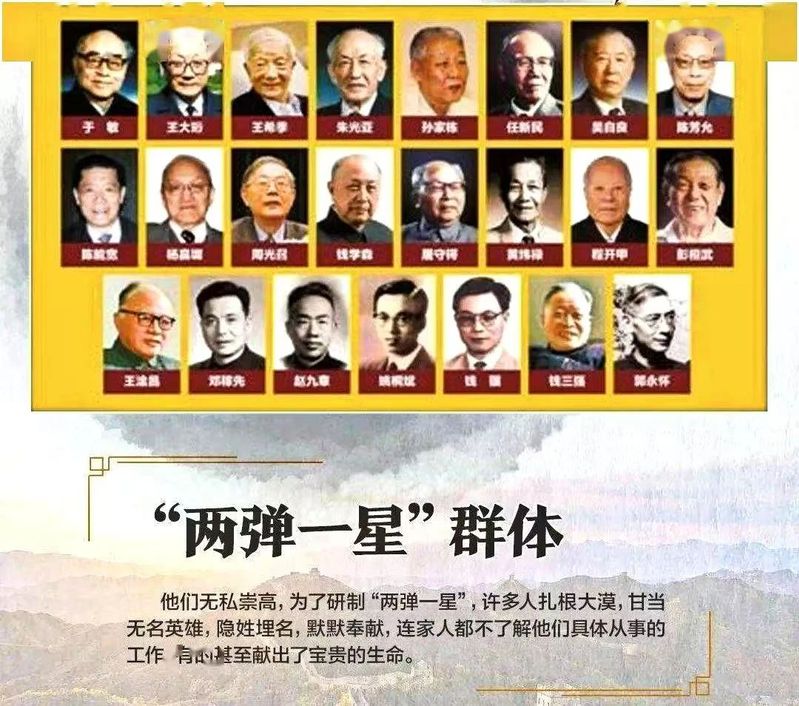

当钱学森冲破美国五年软禁踏上归途,当邓稼先隐姓埋名28年投身核试验,他们用行动诠释着“科学无国界,科学家有祖国”的赤子情怀。在罗布泊的试验场上,科研人员用算盘计算着导弹轨道参数,在零下30度的寒夜里守护试验设备,用“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的担当,创造了“用竹竿捅下U2飞机”的科技奇迹。

这项系统工程催生了“全国一盘棋”的协同机制。从东北的精密仪器厂到西南的铀浓缩基地,从北京的理论设计到西北的试验场区,数十万建设者勠力同心,构建起完整的国防科技体系,谱写了“万人一杆枪”的团结史诗。

戈壁深处的巨响震碎了霸权主义的核讹诈,东方红乐曲奏响了太空强国的序章。两弹一星不仅使中国跻身核大国俱乐部,更锻造出完整的工业体系与科研队伍,为载人航天、北斗导航等重大工程埋下火种。这种精神更化作文化基因,激励着塞罕坝林场建设者、港珠澳大桥工程师续写传奇。

新时代的科研阵地上,“两弹一星”精神绽放新光彩。嫦娥团队“绕落回”三步跨越38万公里天堑,量子科学家在墨子号上实现星地密钥分发,90后航天工程师让天宫空间站巡游星河。从芯片攻坚到深潜探海,从高铁纵横到5G领跑,精神火炬在创新接力中愈发明亮。

钱学森在香烟纸写下建言国家发展的“万言书”,王淦昌将名字改成“王京”投身核事业,郭永怀用身体护住绝密文件直至生命最后一刻。这些“民族脊梁”用生命诠释,真正的科学家永远把国家需要摆在首位。今天,当暗物质探测卫星命名为“悟空”,当火星车被称作“祝融”,中国科技工作者正以文化自信续写新的传奇。

站在百年征程新起点,两弹一星精神依然是指引前路的明灯。它告诉我们:核心技术买不来、求不来,创新征程没有捷径可走。唯有永葆“板凳甘坐十年冷”的定力,激扬“敢教日月换新天”的豪情,方能在民族复兴的星辰大海中破浪前行。让我们传承精神火炬,在新时代续写更多“春天的故事”。

(人文艺术系 文/林雅玲 图/网络 核稿人/吴超)